Pourquoi est-ce une très mauvaise idée de couvrir le désert du Sahara de panneaux solaires ?

Pourrait-il qu'une idée aussi simple que de couvrir le Sahara de panneaux solaires soit une solution au changement climatique ? Une étude a évalué les conséquences de la mise en œuvre de ce projet, et les résultats ne sont pas encourageants.

Chaque jour, l'énergie solaire qui atteint la Terre est 15 000 fois supérieure à la consommation énergétique de l'humanité. Par conséquent, la décision de ne pas remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables n'est pas due à une pénurie, mais plutôt à la technologie nécessaire pour exploiter au mieux ces ressources.

Les panneaux solaires ont beaucoup progressé au cours des dernières décennies, notamment en termes de stockage thermique. Les batteries actuelles permettent de stocker l'énergie pendant 24 heures, pour pouvoir l'utiliser la nuit et lors des journées nuageuses. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de couvrir un vaste territoire ensoleillé et inhospitalier, comme un désert, avec un immense réseau de panneaux solaires pour fournir de l'énergie à toute la planète ? La réponse est simple : les effets secondaires.

Un changement climatique amplifié

Les chercheurs envisagent la possibilité de transformer le plus grand désert du monde, le Sahara, en une gigantesque ferme solaire, capable de satisfaire jusqu'à quatre fois la demande énergétique actuelle de la planète. Des projets sont déjà planifiés en Tunisie et au Maroc, avec pour objectif de fournir de l'électricité à des millions de foyers en Europe.

Mais réaliser cela à une si grande échelle pourrait poser de sérieux problèmes. Une nouvelle étude publiée dans Nature a conclu que le déploiement massif de panneaux solaires pourrait altérer la circulation des vents sur la planète et modifier le climat, même dans des endroits très éloignés du désert.

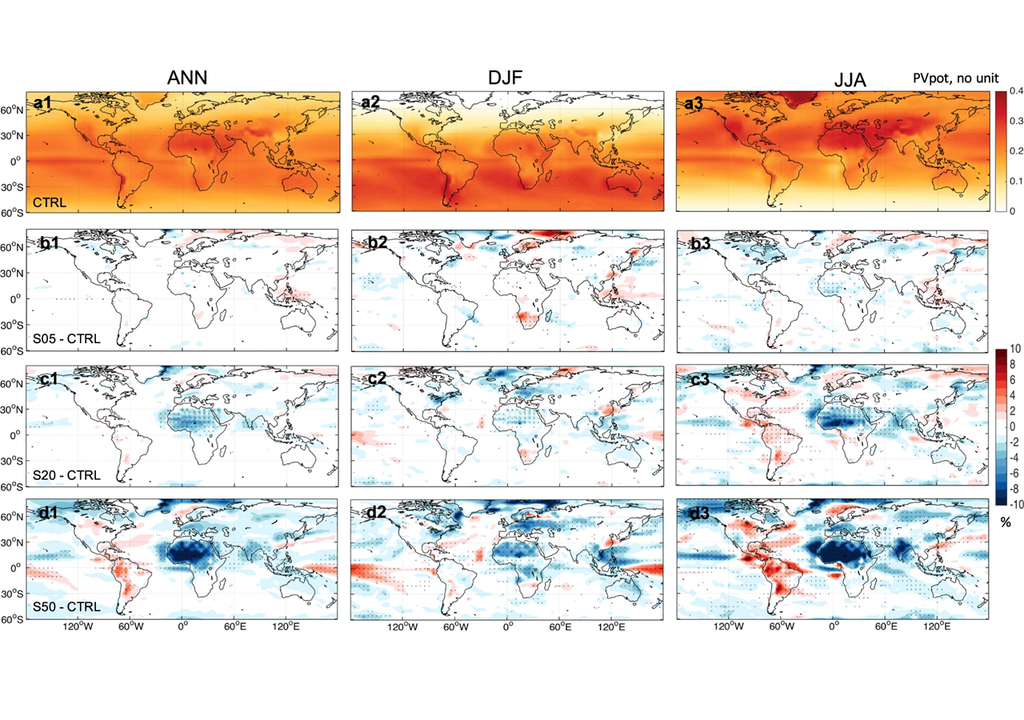

Les chercheurs ont réalisé des simulations de vastes fermes solaires en Afrique du Nord, couvrant 5 %, 20 % et 50 % de cette région, et ont évalué les conséquences. La première chose qu'ils ont notée est que les panneaux sont beaucoup plus sombres que le sable, ils absorbent donc plus de chaleur et diminuent l'énergie réfléchie vers l'espace (albédo). Cela produit un réchauffement supplémentaire de l'environnement, non seulement au niveau local, mais aussi global.

Le modèle a révélé que lorsque le parc solaire couvre 20 % de la surface totale du Sahara, un cycle de rétroaction est déclenché. La chaleur émise par les panneaux solaires génère une différence de température notable entre la terre et les océans environnants. Cela, à son tour, réduit la pression de l'air à la surface et provoque la montée de l'air humide qui se condense en gouttes de pluie.

Avec l'augmentation des pluies de mousson, la végétation pousse et le désert réfléchit moins d'énergie solaire, car les plantes absorbent mieux la lumière que le sable et le sol. Au fur et à mesure que la végétation s'étend, plus d'eau s'évapore, créant un environnement plus humide qui favorise encore plus la croissance des plantes.

Bon, mais obtenir de l'énergie et transformer le désert en oasis, cela semble incroyable, non ?

Une chaîne de changements incontrôlable

Aussi étrange que cela puisse paraître, bon nombre des écosystèmes les plus vastes et complexes dépendent du désert aride du Sahara. L'Amazonie, par exemple, se fertilise avec la poussière qui voyage à travers l'Atlantique depuis le Sahara, et la chaleur saharienne influence les régimes de précipitations en raison des vents de l'Atlantique. Si la poussière est éliminée de l'air et le Sahara refroidi, cela pourrait affecter considérablement l'Amazonie.

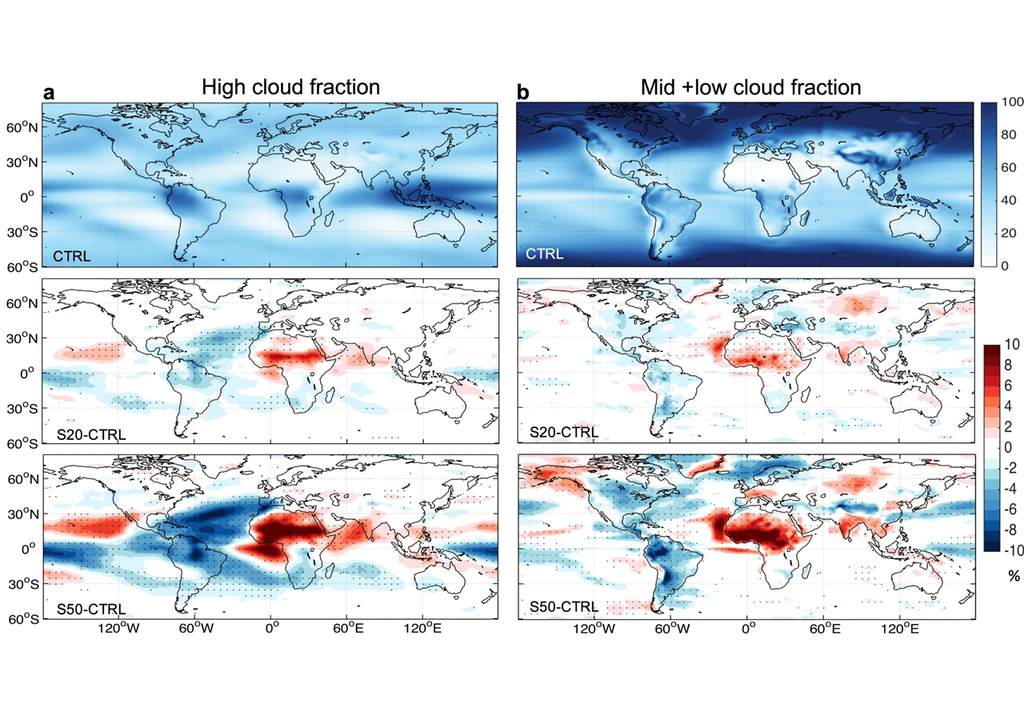

Dans les simulations, la bande étroite de pluies dans les tropiques, qui représente plus de 30 % des précipitations mondiales et soutient les forêts tropicales de l'Amazonie et du Congo, se déplace vers le nord. Cela provoque des sécheresses dans la région amazonienne, car moins d'humidité arrive de l'océan.

De plus, le modèle prévoit une fréquence accrue de cyclones tropicaux qui impacteraient les côtes de l'Amérique du Nord et de l'Asie de l'Est, et une réduction de la nébulosité en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, au centre et à l'est des États-Unis, en Asie centrale et dans le nord-ouest de la Chine, notamment en été. Alors que dans d'autres régions, comme le désert du Sahara, il y aura une plus grande quantité de nébulosité, ce qui réduira la production d'énergie des panneaux solaires.

En plus de toutes ces conséquences, qui nous font déjà reconsidérer l'idée de construire un parc solaire dans un désert, il faut prendre en compte que les panneaux solaires deviennent moins efficaces lorsque les températures dépassent les 45 °C.

Référence de l'article :

Long, J., Lu, Z., Miller, PA y col. Los parques solares fotovoltaicos a gran escala en el Sahara afectan el potencial de generación de energía solar a nivel mundial. Entorno Terrestre Comunitario 5 , 11 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-023-01117-5