Paradoxe dans l'hémisphère nord : la plus petite étendue de glace arctique observée, mais plus de neige que d'habitude !

Nous pourrions considérer qu'il ne s'agit pas seulement du paradoxe de l'hémisphère nord, mais du paradoxe du changement climatique dans son ensemble. Alors que la température moyenne mondiale continue d'augmenter, les événements météorologiques saisonniers présentent de profondes contradictions.

Dans le contexte du changement climatique, certaines grandeurs évoluent de manière cohérente dans la même direction. La concentration des gaz à effet de serre continue d'augmenter, la température moyenne globale continue d'augmenter, la cryosphère continue de diminuer.

D'autres grandeurs évoluent à l'échelle saisonnière de manière beaucoup plus complexe et parfois contre-intuitive. C'est le cas des chutes de neige dans l'hémisphère nord.

Face à la diminution rapide des glaces polaires de l'Arctique, qui atteignent déjà des niveaux records cette année, les chutes de neige dans l'hémisphère nord ont connu une augmentation inattendue de plus de 600 giga tonnes par rapport au mois de janvier.

Evolution saisonnière de la couverture neigeuse

Nous savons par expérience que les chutes de neige sont plus abondantes en hiver et disparaissent presque complètement en été. Cette tendance saisonnière peut être observée encore plus clairement grâce à des mesures objectives de la quantité de neige tombée.

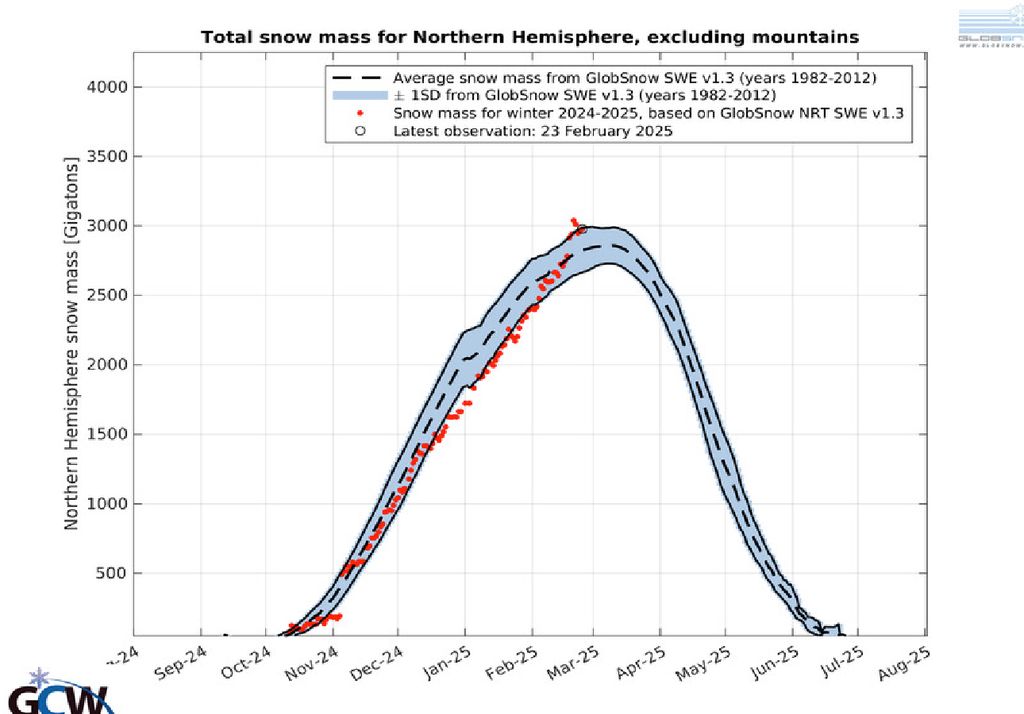

Il existe un certain nombre d'agences gouvernementales et non gouvernementales qui suivent et mettent à jour quotidiennement les mesures des quantités de neige dans différents endroits. Par exemple, le graphique présenté ici est compilé par la Veille de la cryosphère canadienne (VCC), une agence canadienne qui fournit des informations sur l'état passé, présent et futur d'importantes variables cryosphériques au Canada et dans les régions polaires.

Le graphique représente la masse de neige pour l'ensemble de l'hémisphère nord, hors montagnes, pour la période 2024/2025. La ligne noire en pointillé représente la tendance moyenne sur la période 1982-2012, tandis que les lignes noires pleines (contenant l'intervalle en gris) donnent une mesure de l'ampleur de la variabilité.

La ligne rouge en pointillé représente les valeurs mesurées au cours de l'hiver 2024/2025. On constate qu'en février 2025, la quantité de neige est passée de valeurs inférieures à la moyenne (d'environ 2400 millions de tonnes) à des valeurs records absolues supérieures à la moyenne (de plus de 3000 millions de tonnes).

Il s'agit là d'un véritable paradoxe pour l'hémisphère nord. En effet, comme le montre un article récent, la quantité de glace sur la plate-forme glaciaire de l'Arctique vient d'atteindre un niveau historiquement bas.

Il est fort possible que cette glace disparaisse complètement d'ici l'été de cette année, nous montrant pour la première fois une image de l'océan Arctique complètement libre de glace. D'autre part, les chutes de neige sur terre viennent d'atteindre un niveau record.

Comment mesurer la quantité de neige

La quantité de neige recouvrant une région est mesurée à la fois depuis le sol (ces mesures sont dites « in situ ») et à distance par des satellites artificiels qui surveillent en permanence les conditions météorologiques à la surface de la terre.

Les mesures « in situ » sont généralement effectuées à l'aide de cannes à neige, c'est-à-dire des tiges graduées fixées au sol qui mesurent l'épaisseur de la neige accumulée en cm.

Les mesures par satellite sont effectuées en exploitant la propriété de la neige d'absorber les micro-ondes (en raison de l'eau dont elle est composée). Le satellite envoie donc des micro-ondes à la surface et le signal réfléchi permet d'estimer la quantité de neige.

La mesure de la quantité de neige n'est pas seulement exprimée en cm, mais aussi convertie en une mesure appelée équivalent en eau de la neige (EEN), qui est l'unité internationale utilisée pour mesurer l'étendue de la couverture neigeuse.

Le Snow Water Equivalent (SWE)

Cette unité de mesure indique l'épaisseur de la couche d'eau correspondante (exprimée en millimètres) qui résulterait de la fonte du manteau neigeux.

L'utilité de cette mesure est d'estimer les réserves d'eau « gelées » dans le manteau neigeux ou la glace accumulée pendant la saison hivernale et disponibles par la suite comme réserves d'eau pour les saisons suivantes, l'été en particulier.

L'abondance de neige dans l'hémisphère nord est certes un paradoxe, mais elle en dit long sur la façon dont le changement climatique en cours évolue de manière très complexe et certainement difficilement prévisible à court terme.