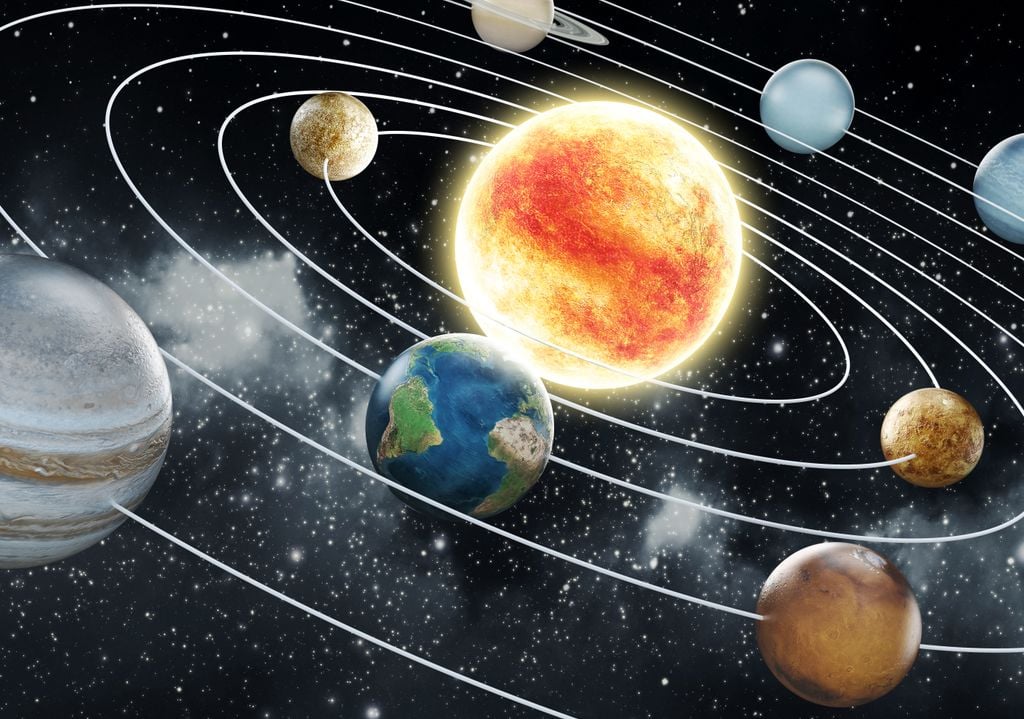

Qu'est-ce qu'une planète ? À quoi ressemblent les planètes de notre système solaire ?

Considéré comme un astre errant par les civilisations anciennes, le développement de la science astronomique ne nous a pas appris que le Soleil est en orbite autour de huit planètes, dont le seul foyer connu de l'humanité. C'est ainsi que se sont formés les mondes de notre système solaire.

Entre le IVe et le Ve siècle après J.-C., la philosophe, astronome et mathématicienne égyptienne Hypatie d'Alexandrie a étudié l'approche et le départ du soleil des cinq étoiles errantes connues à l'époque.

Il faudra attendre plusieurs siècles pour découvrir qu'il s'agit en fait de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, des planètes voisines du système solaire que nous habitons.

Et ce n'est pas en 1580 que Nicolas Copernic a prouvé que toutes, y compris la nôtre, tournent autour du Soleil, et non l'inverse.

Bien que de nombreux mystères les entourant n'aient pas encore été élucidés, la science astronomique est déjà parvenue à répondre à deux questions majeures : ce qu'elles sont et comment les seuls mondes pour lesquels nous sommes certains de leur existence ont été créés.

Qu'est-ce qu'une planète selon l'Union astronomique internationale ?

La définition des normes en astronomie ou la dénomination des planètes et autres objets célestes sont laissées à l'Union astronomique internationale (UAI), qui regroupe les différentes sociétés astronomiques nationales créées en 1919.

Selon la définition littérale adoptée en 2006 par l'UAI, « une planète est un corps céleste qui : (a) tourne autour du Soleil, (b) possède une masse suffisante pour que sa propre gravité domine les forces en présence en tant que corps rigide, ce qui implique une forme à peu près arrondie déterminée par l'équilibre hydrostatique, et (c) est l'objet clairement dominant dans son voisinage, ayant nettoyé son orbite des corps qui lui ressemblent ».

En conséquence, Pluton, qui était auparavant considérée comme la neuvième planète de notre système solaire, a été reclassée en tant que « planète naine » parce qu'elle ne remplissait pas l'une de ces trois conditions.

Caractéristiques des planètes

Examinons de plus près chacune des caractéristiques que, selon l'UAI, un corps céleste doit nécessairement remplir pour être considéré comme une planète :

- Orbite : la trajectoire que l'objet suit dans l'espace doit être sous l'influence de la gravité d'une étoile, dans notre cas, le Soleil.

- Masse : pour les petits objets, tels que les astéroïdes, la rigidité de la matière est suffisamment forte pour maintenir des formes irrégulières. Toutefois, lorsqu'un objet atteint une taille considérable (environ 500 km de diamètre ou plus), la gravité l'emporte sur ces forces, ce qui permet à l'objet de prendre une forme sphérique ou quasi-sphérique sans se déformer.

- Prédominance : l'astre doit avoir éliminé des objets de taille similaire de son voisinage orbital, soit par collision, soit par capture gravitationnelle, soit par éjection.

Planetas del sistema solar -y un par de planetas enanos- mostrando su velocidad de rotación e inclinación de eje. pic.twitter.com/xj79VByv3o

— Universo Recóndito (@UnvrsoRecondito) March 23, 2024

Pluton, dans la région de la ceinture de Kuiper, ne remplit pas cette dernière caractéristique, car elle partage son orbite avec d'autres corps célestes qui lui sont très semblables.

Types de planètes

Les huit mondes qui composent notre système solaire peuvent être classés en fonction de leur composition et de leur proximité avec le Soleil. Ainsi, nous trouvons :

Planètes rocheuses ou planètes intérieures

Situées sur l'orbite la plus proche de notre étoile, elles possèdent un noyau métallique à l'intérieur (fer et nickel dans le cas de notre planète) et sont constituées de matériaux solides.

Dans cette catégorie, on trouve Mercure, Vénus, la Terre et Mars.

Planètes extérieures ou planètes joviennes

Il s'agit de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Situées dans la partie externe du système solaire, elles étaient autrefois appelées « géantes gazeuses ». Cependant, seules Jupiter et Saturne, qui contiennent plus de 90 % d'hydrogène, entrent dans cette catégorie.

Uranus et Neptune, en revanche, sont des « géantes de glace », composées non seulement de gaz, mais aussi de glace et de roches.

A ces planètes principales s'ajoute le groupe des planètes naines, parmi lesquelles on trouve, outre Pluton, les suivantes :

- Eris : est une planète naine de la ceinture de Kuiper, semblable à Pluton, avec une lune appelée Dysnomia.

- Haumea : également dans la ceinture de Kuiper, elle a une forme ellipsoïdale due à sa rotation rapide et possède deux lunes (Hi'iaka et Namaka).

- Makemake : toujours au même endroit, on trouve cette autre planète naine à l'atmosphère ténue autour de laquelle orbite MK 2, découverte en 2015 par le télescope spatial Hubble.

- Cérès : c'est la plus grande planète naine de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Elle est composée de roche et de glace et présente des caractéristiques géologiques intéressantes telles que de possibles cryovolcans. Cela signifie qu'au lieu de cracher de la roche en fusion, de la lave et des cendres, elle émet des substances volatiles sous forme de liquide ou de gaz (eau, ammoniac ou méthane), qui se solidifient au contact des basses températures environnantes.

Comment se forment les planètes ?

Les planètes se forment à partir de disques de gaz et de poussières en orbite autour de jeunes étoiles. Au départ, il s'agit d'une simple accumulation de poussières stellaires (embryon planétaire) à laquelle s'ajoute de la matière. Mais regardons les phases successives :

Première phase : nébuleuse proplanétaire

C'est là que tout commence, dans un gigantesque nuage moléculaire de gaz (principalement de l'hydrogène et de l'hélium) et de poussière, flottant dans l'espace. Sous l'effet d'une perturbation extérieure, telle qu'une supernova proche ou une onde de choc, ce nuage commence à tourner sur lui-même.

Dans son mouvement, la matière se concentre au centre, formant un noyau dense appelé protoétoile.

Deuxième phase : disque protoplanétaire

Pendant que l'étoile se développe, le matériau restant dans la nébuleuse forme un disque protoplanétaire autour d'elle, composé également de gaz et de poussière. Les grains de poussière présents dans le disque commencent à entrer en collision et à s'agréger, donnant naissance à des objets plus grands appelés planétésimaux.

esse é o disco HL Tauri, um disco protoplanetário - ou seja, uma estrutura que pode evoluir e dar origem a planetas

— yanna martins franco (@martins_yanna) March 4, 2024

em , vemos a poeira nesse sistema. mas nas regiões , entre os aneis, temos vapor de água, exatamente onde os planetas podem ser formados.#AstroMiniBR pic.twitter.com/3B3SbJz1jC

Ces objets continuent de croître par collisions et fusions. Parfois, certains atteignent une taille suffisamment grande pour attirer gravitationnellement le gaz de la nébuleuse. Ils deviennent alors des noyaux planétaires.

Troisième phase : Nettoyage de l’orbite

À mesure que le noyau planétaire grandit, il attire davantage de gaz de la nébuleuse, formant une atmosphère gazeuse autour de lui. Il commence alors à nettoyer son orbite des autres planétésimaux et des objets plus petits. Il est devenu une planète.