Bonne nouvelle : les gaz qui appauvrissent la couche d'ozone disparaissent plus vite que prévu ! Quelles conséquences ?

Un "énorme succès mondial" : selon une nouvelle étude, les gaz qui appauvrissent la couche d'ozone disparaissent plus rapidement que prévu, avec cinq ans d'avance sur la réduction projetée.

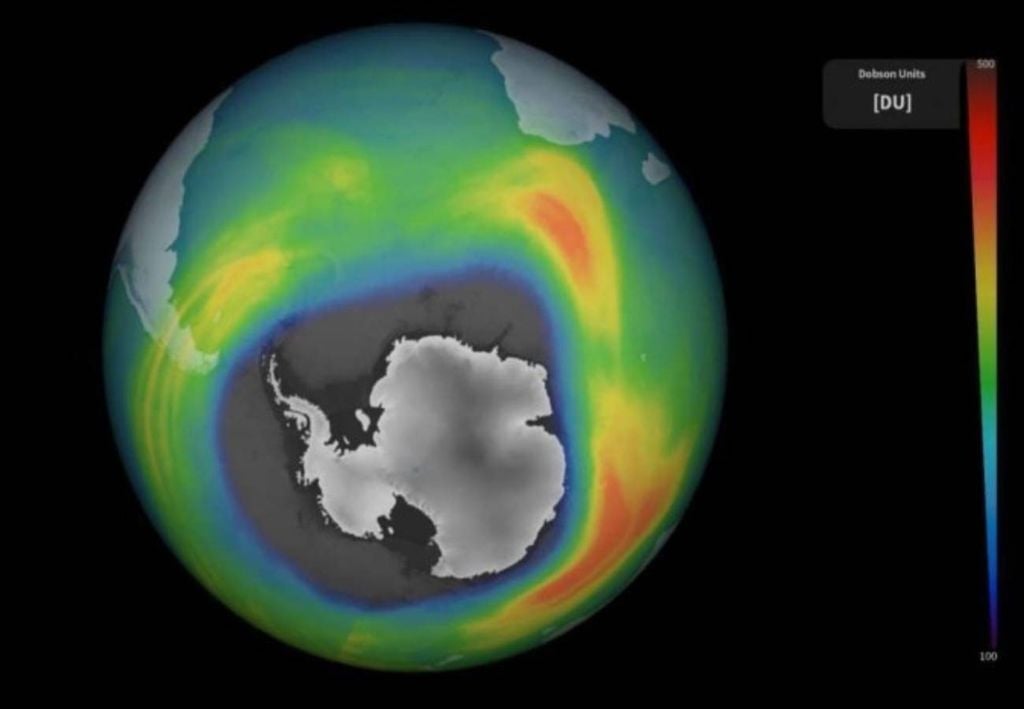

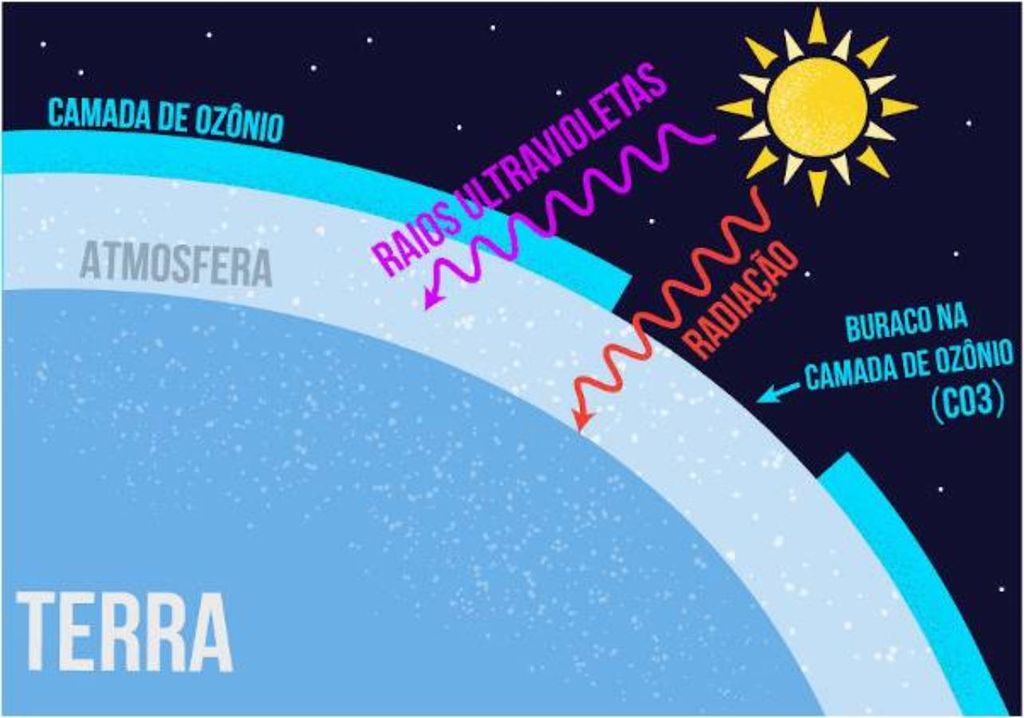

La couche d'ozone (O3), qui nous protège des rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil, est détruite par les gaz dits "HCFC" (hydrochlorofluorocarbures), des composés chimiques constitués de carbone, d'hydrogène, de chlore et de fluor, ce qui entraîne la formation des fameux trous dans la couche d'ozone.

Ces gaz augmentent également l'effet de serre, puisqu'ils retiennent la chaleur rayonnée par la surface de la terre, ce qui finit par augmenter la température de l'atmosphère et contribue ainsi au réchauffement de la planète.

C'est pour cette raison qu'a été signé en 1987 le protocole de Montréal, un accord international adopté par plusieurs pays dans le but de réduire les émissions de HCFC qui endommagent la couche d'ozone.

Aujourd'hui, une étude récemment publiée dans la revue Nature Climate Change apporte une bonne nouvelle pour l'atténuation du changement climatique : les HCFC disparaissent de l'atmosphère plus rapidement que prévu.

Les gaz qui appauvrissent la couche d'ozone disparaissent plus vite que prévu

Le protocole de Montréal a permis de réduire les émissions de ces substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en contrôlant la production et la consommation de ces gaz.

L'étude a analysé les niveaux de HCFC dans l'atmosphère à l'aide de données provenant de l'Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE) et de l'agence américaine National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Les résultats ont montré que les HCFC ont diminué au niveau mondial depuis 2021, soit 5 ans avant la dernière réduction prévue, pour atteindre une valeur de 321,69 ppt (parties par billion). L'utilisation de certaines des substances qui composent les HCFC devrait être progressivement abandonnée d'ici 2040, mais leur disparition totale pourrait prendre des centaines d'années. En outre, la baisse a été plus rapide dans l'hémisphère nord, ce qui reflète des changements dans les émissions.

"Il s'agit d'un énorme succès mondial. Nous constatons que les choses évoluent dans la bonne direction", a déclaré Luke Western, de l'université de Bristol, principal auteur de l'étude. Selon lui, la projection la plus récente, réalisée en 2022, prévoyait que les niveaux ne commenceraient pas à baisser avant 2026.

Quoi qu'il en soit, les chercheurs préviennent que même lorsqu'ils ne seront plus produits, l'utilisation passée de ces gaz nocifs continuera d'affecter l'ozone pendant de nombreuses années.

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a estimé en 2023 qu'il faudrait quatre décennies pour que la couche d'ozone retrouve son niveau d'avant la détection du trou dans les années 1980.

Selon Western, cette diminution observée des HCFC est due à l'efficacité du protocole de Montréal, à des réglementations nationales plus strictes et à un changement dans l'industrie en prévision de l'interdiction imminente de ces polluants.

L'étude conclut que la mise en place de politiques axées sur l'élimination progressive des gaz à effet de serre est porteuse d'espoir. Les accords environnementaux et la coopération internationale sont la clé de la lutte contre le changement climatique.

Référence de l'article :

Western, L. M. et al. A decrease in radiative forcing and equivalent effective chlorine from hydrochlorofluorocarbons. Nature Climate Change, 2024.